|

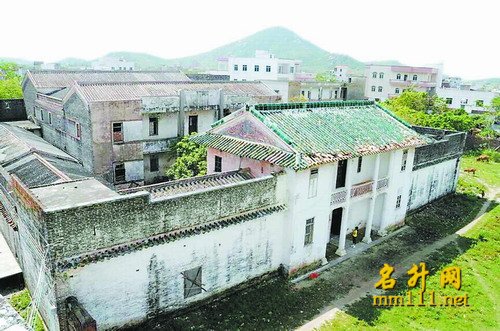

气势恢弘的“五桂庐”

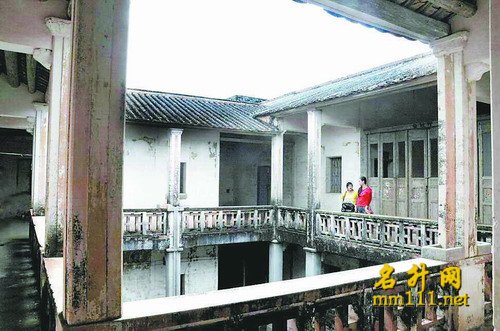

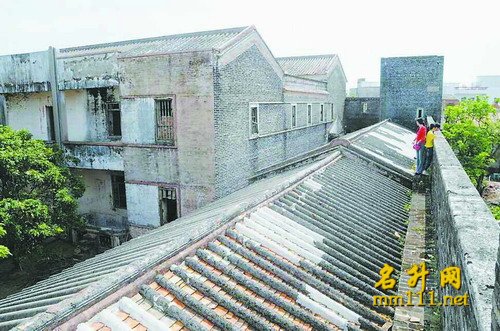

屋内布局巧妙,建材都是当时的顶级材料

屋顶的暗道与大宅房间贯通 巧遇“五桂庐”,是记者去年第一次到电白县岭门镇大榜村采访的时候。在金色阳光的照耀下,它那雄伟壮观的霸气,那青墙绿瓦的华丽,那古朴清幽的神秘……犹如一部尘封的历史读物等待着人们去翻阅。近日,记者再次来到电白县岭门镇大榜村,一探这座民国时期豪宅的神秘色彩。 拥有68间房的民国豪宅 通往电白县岭门镇大榜村的路并不好走。车在蜿蜒崎岖的小路中颠簸,好几次几乎与正确的路口擦肩而过。行驶了一个多小时,在当地热心村民许明龙的指引下,记者终于再次看到了这座青墙绿瓦、英气逼人的民国豪宅。 走近这座古老的建筑,首先映入眼帘的是门上石墙雕刻着的三个大字——五桂庐。历经岁月的侵蚀,那饱经沧桑的字迹已经有些斑驳,但依然能感受到它当年的凛然大气。推开那扇古老厚重的大门,闻着草木丹青的香气,一条碎石铺就的长廊把记者带到树影摇曳的清幽院落。一瞬间,时光仿佛倒流到民国时期:四通八达的走马楼,布局严谨而巧妙;顶级实木构筑的粗大屋梁,宛如巨龙的骨架;高耸的廊顶做工考究,坚不可摧;各式各样的宽敞房厅,令人目不暇接;精美的嵌花地板砖,彰显着那个年代华贵的印记;站上欧式的镂空阳台,可以闻到风中飘来丝丝点点浮动的暗香…… “五桂庐”如今的女主人刘女士告诉记者,这座大宅始建于1946年,历时3年才完工,其拥有68间房,两个大院,占地达1600多平方米。大宅右方曾有一座美丽的私人花园,园内建有莲塘、凉亭和楼阁等。每当晨光微曦,那灿若云霞的睡莲和古色古香的亭台楼榭便笼在那一片轻纱薄雾和鸟语虫鸣中,如梦如幻。经历60多年的风风雨雨,昔日的花园已用来建设该村的戏台和休闲娱乐场所,屋外的卫生间、洗澡房已经拆迁,供应水源的大水井也已填埋,“五桂庐”逐渐失去了当年的光彩…… 巧设暗道枪眼潜藏 听说记者来访,当地村民许宝胜也赶了过来。许宝胜年逾六旬,其父是四五十年代远近闻名的能工巧匠,也是“五桂庐”的建造者之一。对于许宝胜来说,“五桂庐”的一砖一瓦,一草一木,都有一种剪不断的深厚情愫。 从父亲初造“五桂庐”时起,许宝胜就成了这里的“小跟班”,时常在一旁递锤送钉,不亦乐乎。“父亲告诉我,‘五桂庐’的建材都是选用当时最坚固耐用的顶级材料,并设置了严密精当的防漏、排水装置,做工更是精益求精,连墙壁那细小的勾缝都来不得半点马虎。”许宝胜指着二楼大厅上一根保存完好的黑褐色粗木梁道:“这根木梁是进口的稀有木材,并经过精心的防腐处理,因此经久不衰。”然而,在若干年后,许宝胜发现这座豪宅其实远不止做工精细、构造坚固这么简单。 循着散发着霉味的木质楼梯,记者随许宝胜来到前厅右方的二楼房间。这是一间只有六七平方米的小房,房内光线昏暗,一缕光线从紧闭的木窗缝隙中透进来,照在窗旁那张残旧的木桌上,满桌的灰尘依稀可辨。许宝胜走到窗前,使了一把力,窗门推开了,只见一大片青瓦在光线下泛着光芒,窗外竟是屋顶!屋顶边缘还延伸出了一条狭长的小道! 许宝胜娴熟地领着记者踩上木桌爬出窗外,小心翼翼地走上小道。为安全起见,小道还设有阶梯,并一直与其他房间贯通,其巧妙之处,令人惊叹。从小道往下看,屋内屋外的风吹草动尽收眼底。许宝胜说:“这条暗道是主人防身脱险用的,通过它几乎可以到达屋内所有的房间。有的通过窗户出入,有的则是通过水缸隐蔽的洞口出入,相当可靠。”他还告诉记者,这里几乎每间房都设有枪眼,防御能力极强。这时,记者才留意到“五桂庐”的房间里那黑洞洞的枪眼,像一只只冷酷的眼睛窥视着外界,令人不寒而栗。 “五桂庐”曾几度易名 “五桂庐”的顺利竣工,不仅有着主人的妙心独具,更展现了他的显赫地位。然而,这座规模如此庞大的豪宅,竟在它竣工不久后人去楼空!大榜村委书记许世源告诉记者,“五桂庐”的主人许炳忠是当年电白县一中的校长,也是富甲一方的名儒。许炳忠有一个哥哥和三个弟弟,当年都是电白县府的官员。由于许家五兄弟都是大学毕业生,为庆五兄弟皆攀仙桂,这座楼便名为“五桂庐”。 “五桂庐”竣工后正逢1949年解放,许家五兄弟分别携家眷移居到台湾、香港、美国、英国和加拿大等地。当时,许炳忠有4个儿子,两个小儿子由于年龄太小不得不送到邻村寄养,建好的“五桂庐”也就无福消受了。许书记还告诉记者,“五桂庐”曾几度易名:从1949年至1958年的9年期间,“五桂庐”曾是大榜小学;1958年至1974年上半年为大榜人民公社;1974年下半年至1984年10月为大榜大队,当时村里的邮局也设在这里……直到1986年,“五桂庐”才退还许家,并由许家旅美的车璇英为代表,回来承接产权。 当车女士再次踏上这片乡土,走进这座暌离三十多年,青墙绿瓦,旧貌犹存的“五桂庐”时,不禁用手在楼梯栏杆及门窗上反复摩挲,顿时老泪纵横,颤声对一旁的侄女道:“这就是我们的家啊!我们终于回家了!” “伤痕累累”何日得修葺? 岁月如斯。如今,“五桂庐”由许炳忠的小儿子打理,女主人刘女士则是许炳忠的儿媳。夫妻俩在“五桂庐”靠街的偏房开了一爿小店,日子过得清贫而平静。 “五桂庐”则静静地伫立在路旁,从容地面对着岁月的更迭和时代的变迁,一点一点地染满了风霜,梁斜瓦残,扶疏凋零,丹青点点的高墙掩映着无尽的落寞和沧桑。当年那座鸟语花香、庭院深深的豪宅似乎已在人们的视线中淡去,唯有那民国特有的建筑风格还残留着那个时代华美的记忆。 刘女士告诉记者,去年的那场“黑格比”台风,吹落了一地的玻璃和瓦砾,所有门窗也被击打得七零八落,残破不堪。她便拆东瓦补西瓦,并将大部分门窗用木条封了起来。当年的豪宅如今就像打了无数的补钉,却仍千苍白孔,令人不忍目睹。然而,刘女士知道,要修葺这样一座大宅,完好保留这份可贵的文化遗产,不是单凭自己那微薄的收入能实现的。 大榜村的村民们一直在盼望着,盼望着这座民国大宅的修葺工程能得到政府和社会热心人士的帮助和支持,盼望着当年的“五桂庐”能重回人们的视线,让大榜村这特有的民国文化遗产永远长存。 文/记者 黄明霞 郭展 图/记者 周翔 |

| 您看到此篇文章时的感受是: |